新阪堺研究所に関するイラストを掲載しています。

ご覧いただけますと、幸いです。

目次

堺魚市場跡(国道26号高架下)(2025年)【生成AI使用】

2025年7月に南海本線・堺駅西方にあった堺魚市場が解体されました。その空き地から国道26号線の高架下が約40年ぶりに姿を現しました。この高架下は現在の国道26号線が建設されたときに、堺魚市場を分割横断するように作られたため、道路となった敷地の建物の代替として、倉庫及びホールとして利用できるように、幅43.6m、奥行8m、高さ約3mの高架下構造が内務省(後の建設省、国土交通省)により設計され、約100年前の1931年度に施工されました。

なお、内務省土木局 [編]『直轄工事年報』昭和7年度,内務省土木局,昭和9. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1021999 (参照 2025-07-25)を参照しました。

南海高野線跨線橋(2002年)【生成AI使用】

2度目の南海高野線跨線橋です。ただし、2002年(平成14年)の南海高野線跨線橋です。2025年(令和7年)現在よりも南海汐見橋線の運行本数も多く、当時は橋台部分に落書きもありませんでした。それ以外は1968年(昭和43年)に大阪市電三宝線が廃止されてからあまり変化がないものと思われます。

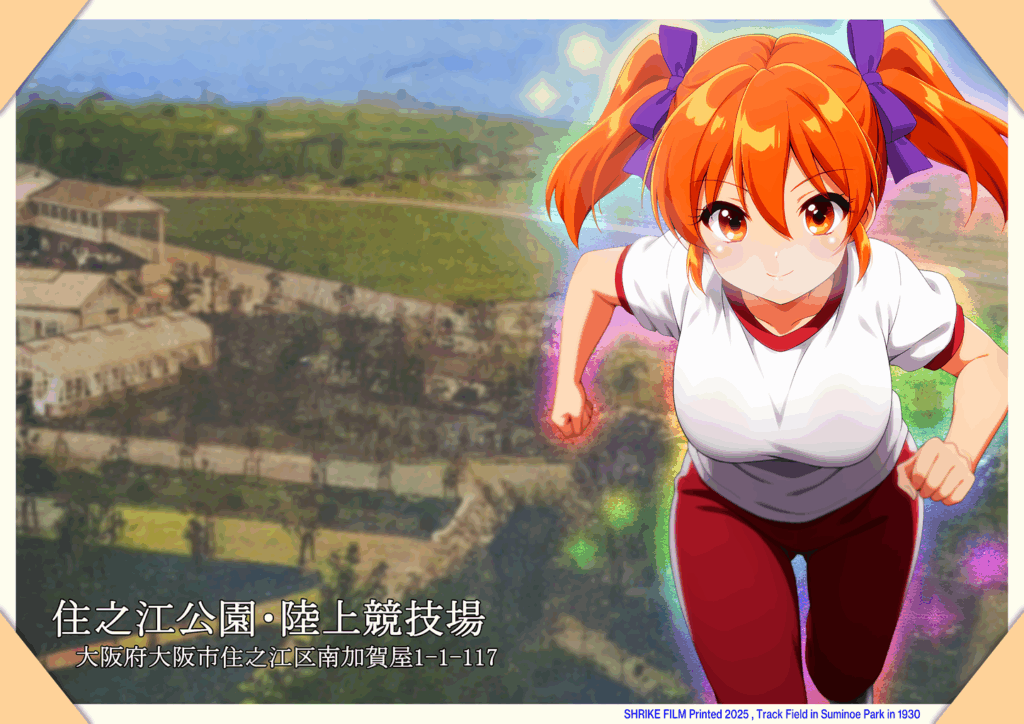

住之江公園・陸上競技場(1930年)【生成AI使用】

1930年(昭和5年)に開園したときに新阪堺電車により発行された「住の江公園 開園記念ゑはがき」のトラックフヰールド(陸上競技場)の絵葉書の写真を背景にしています。なお、元の写真はモノクロで、経時変化でセピア色になっていましたが、photoshopでカラー化し、彩度を強めにしています。

衣装は当時のものではなく、現在の体操服を着用しています。

なお、この絵葉書写真では住之江公園の北西方向である木津川沿岸を見ているため、『葦の地方』ではイメージとして描いた工場群ですが、こちらは本物の工場群となります。

葦の地方(1930年代)【生成AI使用】

詩人・小野十三郎が1939年(昭和14年)に発表した『葦の地方・1』をモチーフにしています。この『葦の地方』は1933年(昭和8年)に大阪に帰ってきた小野十三郎が何となく一度乗ってみたかった魚釣電車と呼ばれた新阪堺線に乗車し、車窓に展開した北加賀屋、住吉川辺の荒漠とした景色にひどく打たれたことを契機に着想したものであり、1938年(昭和13年)、警察に40日間拘束され、釈放後すぐに『葦の地方・1』ができたとのことです。

この『葦の地方・1』及び小野十三郎本人による自伝的考察を参考に、北加賀屋、住吉川の風景を再現しようとしたものです。

作成してみると、手前に枯葦原、地平線上に造船所や火力発電所等の工業地帯があるこの風景は、決して観光地のような華やかなものではありませんが、何か心にくるものを感じました。

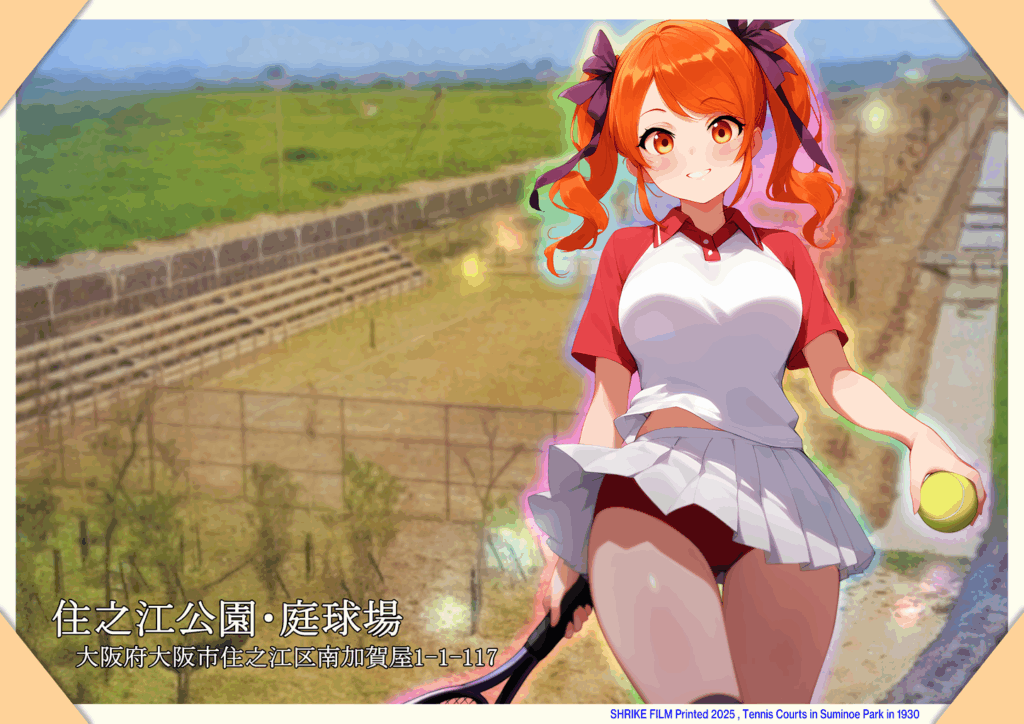

住之江公園・庭球場(1930年)【生成AI使用】

1930年(昭和5年)に開園したときに新阪堺電車により発行された「住の江公園 開園記念ゑはがき」の庭球場(テニスコート)の絵葉書の写真を背景にしています。なお、元の写真はモノクロで、経時変化でセピア色になっていましたが、photoshopでカラー化し、彩度を強めにしています。

1920年代、1930年代のテニスウェアはスカート丈は膝下にあったと思いますが、現在のテニスウェアにしているため、丈が短いです。また、スカートの下はブルマとなっています。

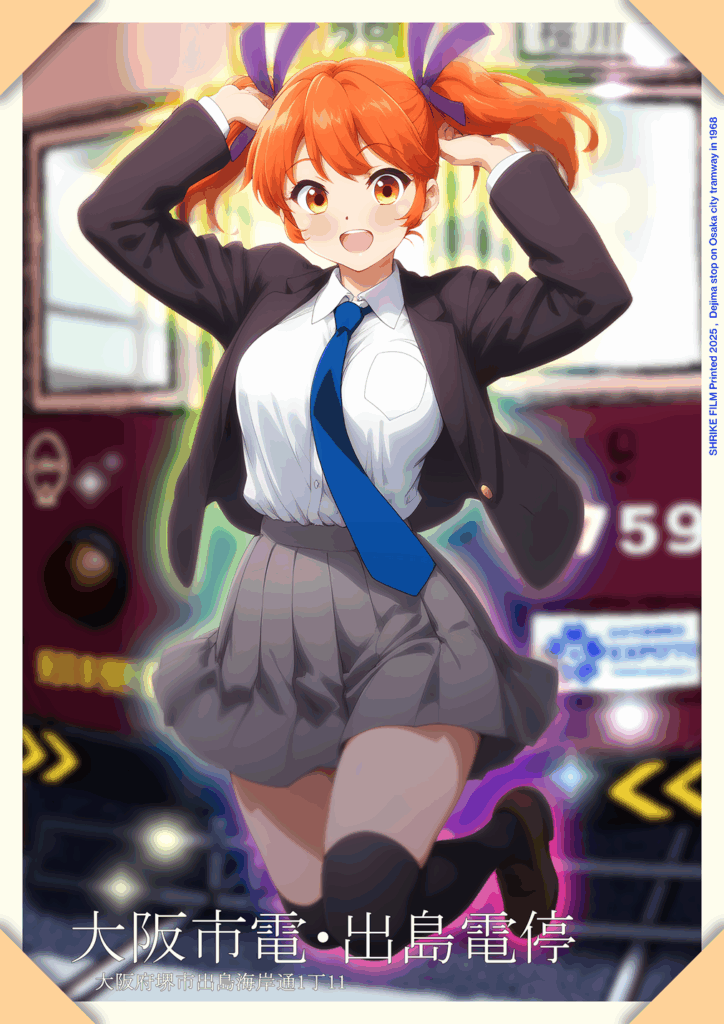

大阪市電三宝線・出島電停(1968年)【生成AI使用】

大阪市電の静態保存されている1644号の写真をモチーフにしています。そのため、実際の1759号、出島電停ではありません。1968年(昭和43年)頃を想定しています。

阪堺電鉄陸橋(2025年)【生成AI使用】

こちらは2025年の阪堺電鉄陸橋です。写真から背景を作成しています。

旧堺港とレンガ建物(旧南海鉄道・堺発電所)

旧堺港は南海本線・堺駅が最寄駅となっており、レンガの建物である旧南海鉄道・堺発電所の建物は現在、堺工業化学株式会社の敷地内にあり、現在も使用されているとのことです。堺駅前の大きなホテルからは全容が見えます。

南海高野線跨線橋

こちらは鶴見橋通と津守神社前の間にあり、南海高野線(汐見橋線)と府道29号線が交差する南側の場所となります。大阪市電三宝線が存在していた頃には路面電車撮影の定番の場所であり、多くの写真が残っています。